第一课:历史(一)公元前第三和第二千年代的中东

中东有很多沙漠和旷野地区,不适农作也不适人居。自然而然,最古代的文化中心就是在 幼发拉底 和 底格里斯 两河流域,以及尼罗河流域。然而,因为西风所代来的雨水,所以在地中海的东岸及其海岛很早就有许多大城市,甚至出现能统治旁边地区的国。在安那托利亚(现在的土耳其)的地理环境也适合农业和贸易的发展。下面我们要从两河流域开始谈起,然后谈安那托利亚和叙利亚,最后再谈埃及。因为之后会有一章谈论有谈到从公元前1500年到1000年左右的埃及历史,所以在这里只会谈公元前1500年前的历史。

一、 两河流域

在公元前第三千年之初,在两河流域下游的平原已有非闪族的苏美人。他们并不是住这领域最早的民族,乃是继承已相当发达的文化,只是更早的居住者是谁,目前未明。苏美人于公元前3000年前已经发明了楔形文字。原来每个字代表一个图画,但后来用一个字代表一个音节,说明这音节的声音。不过,因为有同音字,所以一个字除了表示声音外,同时也常能表示意思。也有「部首」可用来说明所指的是神或是人,等等。

苏美地的雨量不多,农业和整个社会的存在靠人工灌溉,使苏美人的社会很早就需要组织。当地没有五金,使苏美人需要与他人来往。他们在建筑术方面很发达。希伯来文「殿」,hekal就是苏美话E-Gal(大房 = 宫殿)。吾珥、拉撒(Larsa)、以立度(Eridu),和吾鲁克(Uruk;创10:10:「以力」)为其重要城市。他们早期的高峰在公元前2300年前的几百年。虽然这时的统治者是苏美人,但两河流域的闪族人愈来愈多,苏美国最后被他们灭了。闪族人沙卢金(也作「撒珥根一世」,2330-2274年左右)在亚甲(Akkad,创10:10)建立帝国。此国存在一百多年。然后有一段动荡不安的时间,直到苏美人吾珥纳目(2064-2046年左右)立吾珥三国,是苏美文化最后开花的时间。又过了一百年,苏美人的国家和民族就灭亡了。然而,两河流域在后来的一千多年中视苏美话为圣语和古典语,其文学作品不断地被抄写及应用(甚至,结8:14所提到的搭模斯本来是苏美人的神明)。

公元前1500年之前的年代非常不确定,我们知道巴比伦每个王在位的时间有多少年,但国家何时建立、何时灭亡到目前为止仍无法确定(von Soden 1994, 42-45, 50-53),故以下所提的年代是选择一个可能的时间,把年代从这时间推算。如此,巴比伦古代国从1950-1530年左右有十个王,其中最有名的,也是统治最大地区的为汉摩拉比王(1729-1686年)。汉摩拉比的法典1901年在苏萨被发现,有接近三百段,可说反映当时极为复杂的社会。法典上把社会分三层人,即贵族、百姓,和奴仆(见Pritchard 1969, 164起)。

与汉摩拉比同时代,并且被汉摩拉比所打败的玛理是幼发拉底河西边强势的城邦。考古学者曾挖掘玛理王宫也包括其书库,发现该城的列王(特别是雅顿林[Yahdun-Lim, 1745年之前]、山嘻阿大德[Shamshi-Adad I],及新力林[Zimri-Lim, 1716-1695年所收发的信。从这些信可以了解当时国际的关系,也会看到许多与宫廷生活有关的事,甚至有些信也包括谈论王的预言。

公元前2000年之前,何利人开始从东方进入两河流域的北部,从公年的中叶到公元前1200这间,在两河流域只有巴比伦从未被他们征服。何利人也占两河流域以北弥坦尼国(Mitanni)大多数的人口(von Soden 1994, 24-25)。弥坦尼自1530-1360年左右控制叙利亚,影响巴勒斯坦的北部,有时还支持迦南各城邦的领袖参与背叛埃及的活动。由于西台国这时愈发强盛(见下面),所以公元前1400年左右,弥坦尼和埃及立约(Ahlström 1993, 233-234, 238)。在亚述以东的努斯找到何利人公元前第十五至十四世纪所写的约两万个泥版,其中大多数与贸易有关;也有许多合约,如收纳养子的合约等等。

公元前1500年后两河流域的情况不稳定,没有强势的帝国。在第十四世纪的中叶,亚述脱离弥坦尼的统治,也慢慢开始侵犯他国,而亚述王途苦乐提尼怒耳他一世(Tukulti-Ninurta I,1234-1197年)甚至侵犯巴比伦国,毁灭巴比伦城。另外一个能干的王是提革拉畀利色一世(1116-1077年),但在他以后的亚述就逐渐衰弱,不久后,他们只能保护自己的国家(von Soden 1994, 54)。

两河流域所有国家都使用苏美人所发明的楔形文字,而楔形文字所写的亚甲文(亚述文和巴比伦文的总称)是中东的国际官话,一直到公元前第八世纪,慢慢才被亚兰文代替。

二、 中东的北部

1964年义大利的考古学家在叙利亚的西北部一地展开挖掘的工作,于1968年开始找到有趣的古迹。从那时至1976年一共找到约一万五千个泥版和泥版的残篇,显示所挖掘之地是未曾听到的古代城以伯拉(Ebla)。这城在公元前2400-2250年左右发达,可能为撒珥根一世(见以上)的孙子纳兰辛(Naram-Sin)所灭。以伯拉这时为北叙利亚贸易中心,是强势城邦的首都。以伯拉大多数是闪族人,其语言是用楔形文字写的(Ahlström 1993, 140-142)。

1906年开始挖掘土耳其中部山区的古代城,发现是西台国(赫国)的首都赫杜撒斯(Hattusas)。西台人是印度欧洲的民族,是自公元前2000年流进安那托利亚(现代的土耳其),公元前差不多1800年在赫城立国。他们的文化受巴比伦人和何利人满深的影响,并且接用楔形文字(其实,他们自1500年左右有时也用象形文字写的西台文)。

模斯理斯一世(Mursilis I)于公元前1531年占领巴比伦,但西台国暂时无法保有那么大的领域,其实西台帝国可说从1450-1180年。这段时期重要的王是:苏皮卢利吾马斯一世(Suppiluliuma I, 1370-1323年左右)、模斯理斯二世(1322-1294年左右)、穆挖他利斯(Muwattalis, 1294-1270年左右;他曾打败埃及王兰塞二世)、赫杜西理斯三世(Hattusilis III, 1265-1240左右)。

Aymen Ibrahim认为可以确定模斯理斯二世第十年就是公元前1312年。我不知道这样的说法能被多少专家接受,不过因能配合前面采用的埃及王的年代,所以在这里按著Ibrahim的说法,定前后几位西台王的年代。其实,无论是埃及或西台国,不同的书论及这段时期,有时会相差数十年(Ibrahim 2002)。

赫杜西理斯与兰塞二世立约,也谈妥把女而许配给法老。不过这时对西台国来自安那托利亚的西部、黑海的南岸,以及愈加强盛的亚述的压力日渐沈重。但最终灭了西台国的不是这些国家,乃是所谓的「海民」(见下面,详见Macqueen 1986, 22-52)。西台国灭亡后,西台人流入叙利亚,在那里建立一些小国。

1929年在叙利亚北部的海岸开始挖掘古代都市乌加列(Ugarit)。该城的语言属于西北部闪族的语系,与希伯来文相近,故有助于确定圣经中少用单字的意思。因为腓尼基人的字母不适合刻在泥版上,所以乌加列人发明了楔形的字母。乌加列的宗教为巴力教,可推测与迦南人所信奉的宗教很接进。挖出的泥版中,有几块上面记载著有关巴力神的神话。虽然巴勒斯坦和乌加列的巴力教很可能有所不同,可是专家学者还是认为乌加列的巴力神话让我们对旧约常提到的巴力神有更多的了解。乌加列泥土板上的诗歌体与希伯来文诗体相似。公元前第十二世纪,乌加列被海民灭了。

海民应似来自爱琴海的(东/西/两)岸及克里特岛。他们从公元前1200年左右,开始大量地移动,攻击靠进地中海东岸的各国,包括埃及、巴勒斯坦、腓尼基人所住的海岸等等。西台国这时被灭,乌加列城也被海民焚烧而不复存在了。后来为迦南地海岸的非利士人就是海民中的一个民族所居住。

三、 埃及到公元前1500年左右

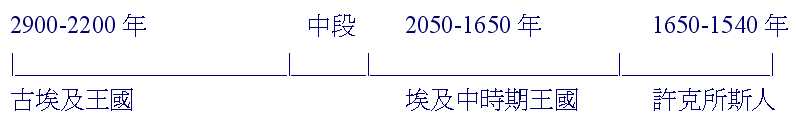

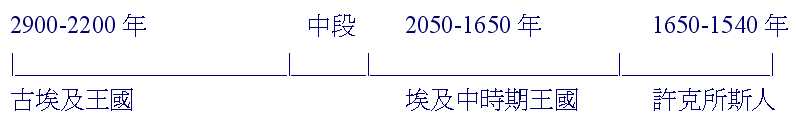

原为两国的埃及在公元前3000年之前已经统一,其首都在靠近两国中间的孟斐斯(圣经:「挪弗」)。这时埃及人已开始使用象形文字。埃及的金字塔是于公元前2700年到2500年建造完成。2900-2200年的时间常被称为古埃及王国。2200-2050年左右是混乱的时期,没有真正的中央政府。终于南部底比斯王朝(在埃及的历史算第十一朝)成功地统一埃及,此时被称为埃及中时期王国。这时的巴勒斯坦似乎在埃及控制之下。

但后来,国土分裂,来自巴勒斯坦和叙利亚来的西北部的闪族人和亚摩利人趁著埃及衰弱的时期攻进埃及北部,被埃及人称为「许克索斯人」(外来的领袖)的他们在亚华里斯(Avaris,是否为圣经所讲的琐安[赛19:11]?)立国。1650-1540左右他们统治埃及和巴勒斯坦。第十八朝的首位君王是南部来的阿模西士,大举攻进亚华里斯,追赶敌人至巴勒斯坦,灭了西南部的沙鲁险,完全破坏许克索斯人的力量,是埃及新时期王国的开始(赖桑等 1988,121-125)。

四、 巴勒斯坦到公元前1500年左右

从公元前3000年左右在巴勒斯坦慢慢开始发展城市,这可表示社会已经有组织,不再是单纯的农民社会而已。从所挖掘的陶器能确定,在古埃及王国的时代,巴勒斯坦显然与埃及有交往。

公元前2250年左右,迦南古代都市社会发生严重的破坏。自这时起,许多古代城与住所不再有人。游牧或半游牧生活在此时似乎相当普偏,而这变化的的原因至今未明。以前学者假设有很多亚摩利人从东方进驻迦南和埃及,使以前的社会受到破坏,但这假说已不被接受。Gösta W. Ahlström认为这时的天气也许比较热,雨量也比较少。城民砍下附近的森林,更影响了整个环境。既然这正是亚甲国与以伯拉有冲突而后者灭亡的时间,他又推测国际贸易减少使各城邦有损失的可能(Ahlström 1993, 136-138)。Yohanan Aharoni认为2250-2000年这时间的半游民可能是从北方来的,与前后的民族都不同(Aharoni 1982, 80-89),而Ahlström虽然承认古代社会瓦解这事情以及叙利亚北部的战争可能使一些新的民族移动到迦南,但他主张这时代居住和陶器的变化不见得表示民族也换了(Ahlström 1993, 134-157)。

从公元前2000年左右慢慢有人再重建古代的城市,迦南的人口也开始增加。埃及又再次发挥影响力,不过自1750年左右反而是迦南影响埃及,所谓许克索斯人就是自巴勒斯坦地区来的,除了统治埃及以外,也控治迦南(至少南部和沿岸)。第二千年中叶,埃及再次兴盛,许克索斯人在巴勒斯坦的城市被毁灭,整个地区也受了影响。从这时候起,埃及对迦南的控制又加强了。

也许我们会问:谈迦南地的历史从亘古至公元前1500年,怎么都没有提到亚伯拉罕?原因很简单:圣经之外的材料都没有提到亚伯拉罕,也没有提到以色列人及其族长们。这也不足为奇。他们都不是城邦的领袖,更不是大国的王。似乎过半游牧生活的他们一直在社会的边界。以时间而言,如果用圣经上的年代来算,亚伯拉罕正处在中间且人口少的时间。根据另外一个算法,他可能是在人口刚开始增长、都市社会开始慢慢繁荣的时间进迦南。

五、 公元前第二千年代之下半的埃及

我们以上说,南部的阿模西士赶出许克索斯人,建立埃及第十八王朝。这个朝代的头几位法老,虽然有时到巴勒斯坦和叙利亚争战,但可能不太能控制这个地区。第十六世纪的杜得模西士一世率兵到幼发拉底河,与弥坦尼的军队交战,并在那里立碑铭。他的儿子,杜得模西士二世与迦南地区的一些游牧民族打仗。这位王驾崩后,其王后代替未成年的王子摄政,未料自称为王,一生统治埃及,但对迦南似乎没有兴趣。摄政过世后,王子杜得模西士三世终于登宝座,并立即及到迦南的米吉多打败当地的盟邦,重建米吉多为埃及的堡垒城。从这时候开始直到第十二世纪,迦南多多少少在埃及控制之下,且大部分的时候都严格地控制。

在第十四世记的中叶,埃及法老是相当特殊的阿肯亚顿。其实,王的名字原来为亚门诺斐斯四世,但因拜亚顿神而反对亚孟神,所以改变了名字。他把首都移到自称为阿克特亚顿的城(现代的亚玛拿)。阿肯亚顿王出兵拆毁亚孟和埃及其他神明的神像,叫百姓专拜以前不太认识的太阳神亚顿。王驾崩后,亚孟神的祭司们毁灭王所造的首都,代替儿童王子杜唐可门摄政。当小法老在17岁过世时,就篡位篡登王位。考古学家1887年在挖掘阿肯亚顿的首都时,找到数百封信件,通常被称为亚玛拿信件,其中大多数的信是迦南和叙利亚各城邦的王对法老(即阿肯亚顿和其父亲)写的,但也有弥坦尼王和西台王写的。杜唐卡门驾崩后,埃及的国势衰弱后便无法控制叙利亚和巴勒斯坦。

公元前1300年左右,兰塞(拉美西士)一世建立第十九朝,但只作两三年的王。他的儿子塞提(Seti)一世(1291-1279)登宝座,使埃及恢复在叙利亚和迦南的影响力并战胜西台人。塞提的儿子兰赛二世统治埃及六十多年。1276年与西台王在加低斯争战。在这次的战争西台王穆挖他利斯出兵四万人,兰赛率领四师,两者都有马兵。战争的结果是埃及失去叙利亚(见Ahlström 1993, 271-273)。在兰塞二世第21年,埃及与西台国立约,而此约似乎存在直到西台国灭亡。在兰赛的儿子马尼他(1212-1202年)的时间在巴勒斯坦的沿海已经开始有海民。马尼他到迦南与敌人打仗,回家后立碑铭,其中也说已毁灭以色列民,是我们第一次在圣经以外见到以色列这个名字。兰塞三世与攻击埃及的海民交战,成功地防备他们,但其后的埃及愈来愈弱,渐渐失去对迦南地的影响。

六、 巴勒斯坦史公元前1500-900年左右

公元前1500之前,埃及已经脱离许克索斯人的统治,立埃及第十八王朝。刚开始,第十八朝的埃及王只能出兵攻击叙利和亚巴勒斯坦各城邦,但后来埃及慢慢成了这区的宗主,而迦南及叙利亚各国、各城邦都成了埃及的属国。然而,不单是埃及想控制这区域,弥坦尼国也有想握有掌控权,甚至叙利亚的北部,有一段时间也具有掌控的能力。1400年左右,西台国兴起,控制了叙利亚至加低斯的区域。

这时,迦南许多以前的城邦被灭或无人居住,且山区人口减少,似乎成了是游牧人之地。埃及不把迦南当作埃及的省分,只留士兵在几座重要城,如迦萨、米吉多,及伯珊,这样便能够控制周围的属国王。

在埃及古代城阿克特亚顿,就是现代特勒亚玛拿,挖掘出所谓的亚玛拿信件。这些信件大多数是巴勒斯坦许多城邦的王公元前第十四世纪中叶寄给亚门护裴斯三世和阿贞亚顿两个法老300多封的信(原文:Knudtzon 1915;部分英文翻译:Pritchard 1969, 1: 262-277)。这时间在巴勒斯坦的一些城邦统治广大的国土,如统治整个中部山区的示剑王拉巴玉。从信上发现属国之间常常发生冲突,而属国王常常恳求埃及来帮助他们。比如,耶路撒冷王和米吉多王都埋怨拉巴玉的侵扰。北部夏琐王也很强势。其实,所有的王均曾参与过某种冲突,也常联盟后而背约。

这一切可能给我们的感觉是法老忽略了那些对埃及效忠的城邦的王,一点都不给予他们帮助,也就是说,埃及这时不能或不要控制迦南。但这大概不对。迦南王彼此的许多冲突不会危及埃及。从信上也发现,他们都声称忠贞,连拉巴玉王也是。如果埃及真的不管,像拉巴玉这样野心大的王应该也不会理会埃及。他会写信给法老,已可证明,法老仍然控制迦南。另外,在叙利亚的海岸,就是在迦巴勒(Byblos)北方,有亚摩利国(书13:4)。旁边的加低斯已经是西台国的属国,而亚摩利王虽然是埃及属的国王,也与加低斯王联盟。于是埃及法老好几次命令他回埃及报告,他长期因害怕西台人的攻击未前往,但至终还是去了,并且发誓忠贞,虽然回到本国后,继续实行与两方为友的政策。可见,虽然离西台人的领域很进,但亚摩利王也不能忽略埃及王的命令(详见Ahlström 1993, 242-244)。

有意思,这时在巴勒斯坦许多王的名字不是迦南语而是何利语的名字,这似乎表示何利人在迦南许多城邦中是上流社会的城民及统治者(Ahlström 1993, 249-250)。

亚玛拿信件中常提到阿皮鲁/哈皮鲁。耶路撒冷王说,基色王米勒基鲁和示剑的拉巴玉王已经把埃及王的国土交给阿皮鲁(Pritchard 1969, 1: 271)。「阿皮鲁」好像指著不属当地社会的人,可能包括一些游牧民族,更包括从外处侵犯的民族,但似乎也可以指著外来的佣兵。有时甚至可能只是骂人或闲话,也可说「阿皮鲁」的意思就是化外人。其实不只是亚玛拿信件提到,在古中东各时代的文献中也有提到阿皮鲁。虽然如此,当学者在亚玛拿信件碰到那么多阿皮鲁时,当然会开始思考:这里所提到的阿皮鲁是否就是圣经所讲的希伯来人?

根据圣经的创世记,「希伯来人」是希伯(`eber)的子孙(创10:21, 25-30)。「希伯来人」(单数: `ibri,复数: `ibrim )这个名词在旧约圣经的用法很有意思。在创世记,除了一次称亚伯兰为「希伯来人亚伯兰」(创14:13)之外,5次在约瑟被卖到埃及的故事中出现,都在创世记39-43章之内。在出埃及记1-10章用过13次,指著在埃及的以色列民,耶和华也被称为「希伯来人的上帝」。在撒母耳记上,有8次在以色列与非利士人打仗的故事里面提到。除此之外,一共6次提到「希伯来人作奴仆」(出21:2; 申15:12《2次》; 耶利米书34章《3次》),约拿对外邦的船员说自己是希伯来人(拿1:9)。我们发现,这个名词主要是称呼外邦人,特别是埃及人和非利士人用。约拿书有一次用「希伯来人作奴仆」这片语之外,其他出现之处都在以色列未立国或刚立国之时用的。特别从约瑟的故事中,可以推测「希伯来人」可能比「以色列人」含意更宽。若是约瑟说他是从以色列地或雅各家来的,恐怕埃及人没有听过,而约瑟说「希伯来人之地」,似乎才是埃及人能够明白的称号(创40:15)。

虽然有许多学者认为「阿皮鲁」和「希伯来人」没有关系,但从以上来看,两个名词很可能有关系。立国之前的以色列人有很高的可能性包括在埃及人和非利士人所称为阿皮鲁的那一类人之内。有意思,拉巴玉所统治的区域也正是以色列人后来居住的地方。然而,从考古学者的材料中无法确定,亚玛拿信件所提的阿皮鲁是否包括以色列人。

埃及第十八朝的末期对迦南和叙利亚的控制减少,但第十九朝便慢慢的恢复。旧约圣经外第一次提到以色列民,是法老马尼他(Merneptah)立碑文纪念他于公元前1210年左右在巴勒斯坦战胜的事迹,其上提到「以色列民」全然被灭。然而,公元前1200年后,埃及就愈来愈弱。

迦南有些城在第13世纪末,12世纪初被灭,其中一个例子为北部的夏琐,而后在其基础上盖的新城比较简单也较贫穷。许多学者主张是从埃及来的以色列人攻击并灭了这些城市,也是他们重建新城(见赖特 1967,71)。另外有学者指出有些城可能是法老马尼他灭的,有的可能是迦南人自己交战而毁灭,有的甚至可能是因火灾或地震而毁坏。

这时在山区也有许多新的居所。学者通常认为这是以色列人或「后来被称为以色列人的人」。这些新的居所至少有两个特点,其中一个是他们土盖的房子,通常有三房一院,就是一进门就到院子,这里也可以煮饭。两边和里面都有房间,有点像台湾传统的房子。这些房子在山区相当多,但因为在别的地方也出现,所以有些学者说,不见得是以色列人特有的。第二个特点是一种大的大口瓶,是这时才有的,也在山上的居所出现很多。然而,与三房一院的房子一样,别的地方虽然不多,但也有发现。于是,有些学者主张,这也不是以色列人特有的(Rast 1992, 108-110)。

这产生另外一个问题,就是以色列人到底是谁?是从哪里来的?传统的答案当然根据圣经,是出埃及后四十年在旷野行走的以色列人。几十年前许多新派学者的答案是,他们是从旷野来的游牧民族,后来联盟成以色列(Alt 1968)。目前有许多考古学者和历史学家认为他们不见得是外来的人(Mendenhall 1962, Gottwalt 1979)。这时整个中东很乱,迦南城邦的贸易很可能受损失。许多百姓因此离开城市,而需以农业为生。根据这个看法,不是新的民族进迦南,乃是当地许多百姓比以前贫穷而需要找新的居所(Ahlström 1993, 334-370)。

也许这种看法反应了以前学者不够科学的研究。以前有许多学者一找到这时毁灭的城,就马上确定是约书亚所帅领的以色列人所灭的。有新的居所,当然是刚进来的以色列人。现代学者要表达的是,不见得那么理所当然,可能会有别的解释。但这可能也让他们在不确定的时候,比较容易接受不是进来的以色列人的解释。严格地说,目前的情况是,从考古学者所挖掘的无法证明以色列人是外来的,也无法确定任何城邦是新进的以色列人所灭的。但也不能证明这时居住山区的人不是外来的,也无法证明此时被毁灭的城当中有一些是以色列人所灭的(见Rast 1992, 114-115)。

不但在山区有新的居所,第12世纪在海岸也出现新的民族。虽然圣经没有提到,但在迦米山之南的海岸住窃克人。他们属于所谓的海民,而他们在迦南的首都是多珥(Ahlström 1993, 300-306)。另外,在迦萨一带的海岸居住我们比较熟习的非利士人。既然迦萨本来就是埃及统制迦南的中心,所以可能是埃及人胜过包括非利士人的海民后,把他们安置在那地,负责埃及与迦南的贸易。虽然他们算海民,也好像是从克里特岛来的,但来迦南时不是坐船来的,住迦南时也不作水手。他们分五个城邦,即迦萨、亚实突、亚实基伦、迦特、以革伦,而这五城相互联盟。非利士人很可能是当统治者的阶级,就是说大多数百姓还是迦南人。

在第11世纪,非利士人和住山区的以色列人常常发生冲突。非利士人有比较好的武器,也好像已经驻兵在以前埃及驻军之处,这样多多少少控制迦南的中部和南部。终于扫罗统一山上的居民,并立国反抗非利士人。他也打过亚扪人,拦阻他们往西发展。扫罗的王国似乎包括中部的山区(拉巴玉三百年前所统治的地区)和对面约旦东边的山区。虽然犹大可能不属扫罗的国,但我们看他能出兵到犹大的旷野追大卫,可见他的国势在这时相当地稳定(参考Ahlström 1993, 429-454)。扫罗过世后,伯利恒人大卫在南部立国,过了不久也统治扫罗以前的国家,并胜过耶布斯而以耶路撒冷为首都。他又趁著中东没有强国的时间在叙利亚和巴勒斯坦立帝国。此国的结果是许多迦南人慢慢变成了以色列人。儿子所罗门驾崩后,国土一分为二,变成以色列和犹大国。

Davies 1992, 63-67,认为扫罗、大卫和所罗门的国都未存在过,乃是第九世纪在撒玛利亚的暗利王才立以色列国,而犹大国更晚出现。然而,1993年所发现的「但的碑铭」提到「大卫的家」(指著犹大国),而这碑铭好像是公元前第九世纪的后半所写的,就是在大卫过世后150年左右。另外,扫罗的记载不大可能是杜撰的故事。Ahlström指出,如果圣经的作者们可以不理会扫罗,因为在记述大卫的故事时,他制造了许多的麻烦,所以应该不提。但既然写了那么多,表示他的角色真的很重要,无法「忘记」(Ahlström 1993, 432, 452)。其实,如果我们细读撒母耳记上,我们会发现他比我们第一次读的时候感觉伟大得多了。

- 赖特1967 圣经考古学。夏华和谷照凡译。台南:东南亚神学协会。

- 赖桑、赫伯特,和毕斯1988 旧约综览。马杰伟译。香港:种籽。

- Aharoni, Yohanan1982 The Archaeology of the Land of Israel. Translated by A. F. Rainey. Philadelphia, PN: Westminster.

- Ahlström, Gösta W.1993 The History of Ancient Palestine. Minneapolis, MN: Fortress.

- Alt, Albrecht1968 Essays on Old Testament History and Religion. Translated by R. A. Wilson. Anchor Books. New York: Doubleday.

- Davies, Philip R.1992 In Search of ‘Ancient Israel’. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 148. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press (Reprint 1995).

- Gottwalt, Norman K.1979 The Tribes of Yahweh. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1979.

- Ibrahim, Aymen2002 “Egyptian Cosmology: An Eclipse-Based Chronology.” [Online]. Available: http://www.eclipse-chasers.com/egypt4.htm (accessed August 27, 2002).

- Knudtzon, J. A.1915 Die El-Amarna Tafeln. Leipzig: Hinrich.

- Macqueen, J. G.1986 The Hittites and their comtemporaries in Asia Minor. Revised and enlarged ed. London: Thames and Hudson.

- Mendenhall, George E.1962 “The Hebrew Conquest of Palestine.” Biblical Archaeologist 25: 66-87.

- Pritchard, James B. (ed.)1969 Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 3rd edition with supplement. Princeton University Press.

- Rast, Walter E.1992 Through the Ages in Palestinian Archaeology: An Introductory Handbook. Philadelphia, PA: Trinity Press International.

- von Soden, Wolfram1994 The Ancient Orient: An Introduction to the Study of the Ancient Near East. Translated by Donald G. Schley. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

回首页

索引页

寄给朋友